第一章 游戏与游戏学

第一节 游戏与Ludology

一 游、戏的概念

“遊”是“游”的异体字。但在古代,两字是有区别的。“游”字的含义多与水有关,只有“遊”字才有闲暇、嬉戏的意思。东汉经学家郑玄解释“遊”字时说“闲暇无事为之遊”,表明游戏是在劳动之余的闲暇时间内进行的。三国人张揖在《广雅》中说:“遊,戏也。”[1]因此,古代游戏从概念上而言存在从分离到融合的过程。清朝钱大昭解释说:“遊,游戏也。”宋代大学者朱熹在《论语集注》中,认为孔子的“游于艺”,就是“玩物适情”。可以说,最迟在宋代,“游艺”一词已经具有玩物消遣、游戏取乐的含义了。[2]而西方学者也对游戏进行了较早的思考,其中柏拉图认为游戏源于一切幼仔(动物或人)跳跃的需要;亚里士多德则认为游戏是劳作后的休息和消遣,是本身不带有任何目的性的一种行为活动。[3]这里体现出来的是游戏的无目的性和无功利性。荷兰学者胡伊青加则认为游戏是文化中的固有成分,比文化更为古老;因为“游戏概念必须总是有别于我们借以表述精神与社会生活结构的一切其他思想形式,因而,我们将只限于描述游戏的主要特征”[4]。他总结了游戏的四大特征:游戏是自愿的,是事实上的自由;游戏是无功利性的;游戏是封闭和限定的,是在某一时空限制内的“演出”;游戏规则具有秩序性,游戏创造秩序,并且游戏本身就是秩序。根据这样的特征游戏可以被描述为“一种完全有意置身于‘日常’生活之外的、‘不当真的’但同时又强烈吸引游戏者的自由活动”。[5]上述不同思想对游戏的理解侧重点不同,这意味着游戏概念本身具有多层次性和复杂性。

如果回到游戏的起源上来看其含义,游戏的雏形,可以追溯到人类原始社会流行的活动:扔石头、投掷带尖的棍子等。这些最早的游戏显然是以增强生存技能为初衷。伴随着社会的进步和发展,棋牌类、竞技类游戏逐渐出现,其发挥了教化与竞争等社会功能,例如“剪刀、石头、布”之类的游戏以及各类棋牌游戏等。在英国,有个“剪刀、石头、布”的俱乐部,在这个全世界共同的猜拳语言中,心理学家不断有新的研究报告推出。“用这个最简单的游戏来研究不同出拳人的性格和输赢的概率。这个简单游戏历久不衰的理由是,出拳者在心里演算过程中,不停地加计对手心态的模拟与自己回应,让这个简单的游戏,出现了永远不被抹杀的趣味。”[6]如今电子时代有了更多的娱乐游戏,尤其是像网络游戏、手机游戏等新型游戏方式,以及日益热门的电竞等组织性赛事,这意味着带有严肃色彩的游戏和新时代信息技术融合出了新的形态。所以,从这个意义上而言,游戏的概念在不同的时代和不同的社会背景中存在变动,但作为其概念内核的游戏的本质特征是确定的。

上述关于不同游戏的解释和定义,各有侧重,但是我们可以从中总结出游戏的本质特性:虚拟性(游戏自身)、规则性(游戏本身)、自由性(游戏主体)、平衡性(游戏和游戏主体)、运动性(游戏和游戏主体)等。如果要进一步了解游戏的内涵和外延,需要区分几个常见的近似概念。这些概念包括文学、艺术、竞技、体育、娱乐、休闲、笑话、狂欢等。我们尝试从这几个方面来进行比较和分析,界定游戏“不是什么”,然后厘清游戏究竟“是什么”。

1.游戏与文学、艺术

关于文学的起源,是个宏大的话题。游戏是否是文学之起源,这是个复杂的问题,本书也不做过于详细的探讨;然而毫无疑问,游戏与文学之间有着极其密切的联系,这种联系足以让我们用“严肃”的态度来对待游戏,不能小觑之。关于文学的起源,主要有以下几种学说。(1)模仿说,认为文学和艺术起源于对自然和社会的模仿。(2)神示说,把诗歌的产生解释为神的灵感在诗人身上的凭附。(3)游戏说,其发展历程大致为:马佐尼的“文艺是游戏”——康德的“想象力的自由游戏”——席勒的“精力过剩而去游戏,从而孕育艺术活动”——斯宾塞的“艺术和游戏的本质是人们发泄过剩精力的自由模仿活动”——格鲁斯的“游戏不是因为精力过剩,而是对实用活动的准备和练习”——冯德的“游戏是劳动的产儿”,以及普列汉诺夫在劳动说的基础上也部分肯定了“游戏说”。(4)心灵表现说,认为文学和艺术是人类心灵(包括思想、情感等)的一种表现。(5)巫术说,认为文学与艺术和巫术紧密相连。(6)劳动说,认为文学和艺术起源于劳动。[7]还有其他学说,在此不再列举。可见,游戏说在文艺起源中是一个昌盛的学派,前后相继的代表人物层出不穷。至于游戏是否是文艺起源以及游戏说是否是关于文学起源的学说(有人认为游戏说对文学起源有启迪,但是不能解决文学、艺术起源问题,参见《席勒的游戏说对艺术起源研究的启发》),这一点不是本书要探讨的。本书所关心的是游戏和文学的密切性,从上述的理论发展脉络中可以发现两者的关联。

从文学的内容来看,游戏也是其重要组成部分。比如按照体裁划分,文学主要包括小说、散文、诗歌、戏剧等,也包括童话、寓言、笑话等,亦涉及电影、文学批评、有文字剧情架构的电脑游戏(含游戏主机)等。因此,游戏和文学具有内容的交叉性,但是两者并不等同。文学中和游戏相关的内容,比如剧本、笑话等和游戏更为接近,但是文学中的小说、散文、报告文学等显然不能被称为游戏,但是这并不意味着它们不包含游戏因素。例如我们仅从“语言的游戏”的角度就可以发现,不少文学作品和活动会带给人“妙趣横生”的感受,令人“捧腹大笑”,并且带来“开玩笑的”“倒也不必当真”等效果。

艺术也同样如此。艺术包括绘画、雕塑、工艺、建筑、音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影、游戏等。在中国古籍中,“游艺”两个字很早就联系在一起了。“‘游艺’一词源于孔子‘游于艺’的话。《论语》上说:‘志于道,据于德,依于仁,游于艺。’孔子要求学生要有志于儒家的思想,要遵守道德,要依附仁义,要熟悉六艺。这里所谓的‘六艺’,即孔子教授的礼、乐、射、御、书、数六门课程。而最初‘游艺’一词的本义就是用六艺来陶冶身心,而这与今天所讲的游艺概念则是完全不相同的。”[8]至于这种“不相同”,作者认为:“游艺,顾名思义,就是游戏的艺术,是各种游戏或娱乐活动的总称,是人们以娱怀取乐、消闲遣兴为主要目的一种精神文化活动。”[9]当然,不是所有的艺术都是游戏,也不是所有的游戏都可以称为艺术。例如,“画着玩”侧重“玩”,绘画侧重“画”。前者的“绘画”是一种途径,“玩”是目的,是游戏;而后者的绘画是一种艺术创作。所以,艺术可以用来游戏,在游戏中也能产生艺术,两者的交叉与侧重需要根据情境而确定。

因此,游戏和文学、艺术相比,更多的是在特定的时间和空间里,寻找一种无功利性的精神自由和快乐,不以有形的形式(例如金钱或者荣誉)来满足,而以自身体验的快乐感和放松感来满足,因此游戏的成果并不侧重保存和流传,而是“像食物随时补充能量”那样,在享受和循环之中存在。所以,游戏活动本身的存在形式是“非物质的”“抽象的”,“具象”的部分由游戏工具、游戏场地、游戏规则的知识载体等方式呈现。从这个意义上来说,游戏和文学、艺术的最大的共同点在于他们对自然和社会的模拟性。这是两者存在交叉的原因,但是其区别在于游戏的过程性更强,非物质性和功利性是其内核。因为两者存在交叉,因此本书在探索中外游戏的过程中,也涉及文学、艺术以及其他多领域的游戏。

2.游戏与竞技、体育

游戏和竞技、体育都有着悠久的历史,也伴随着时代不断发展。竞技和体育含义具有一定的相似性,前者侧重运动的技术性,后者用语更为宽泛,社会性意味更浓。如果说游戏和文学、艺术的联系更为含蓄,那么游戏和竞技、体育的关联则更为直接。不少游戏具有竞技的特点,如各类球戏、跳绳等,可以称为竞技,也可以作为游戏,在一定的条件下,两者的转换极为灵活。在内容上,游戏也往往是竞技活动、体育赛事的核心要素。从起源上看,关于游戏起源的学说有多种,例如围棋源于“舜以子商均愚,故作围棋以教之”[10],无论是教化还是其他功能,游戏相对而言都不如竞技的功利性和组织性强。因此当普通游戏到达一定规模,并且成为组织性活动发挥社会影响的时候,就会受到国家的制约,例如欧洲出现的高尔夫球曾经作为游戏一度流行,但是“因为这项消遣性极强的运动妨碍了苏格兰正常的军事射箭演练,而作为苏格兰‘国术’的射箭是当时最重要的军事操练活动……所以苏格兰议会于1471年和1491年不得不先后两次重申,禁止玩高尔夫球”。[11]所以竞技本身的发展是与社会的实用性需求紧密相连的。“50000~15000年,技能传授活动和嬉戏行为逐渐与劳动过程分离,开始具有一定程度的独立性;人类开始具有为争取胜利进行比赛的意识。15000~4000年,人类的竞技运动依附于生产、宗教等活动形成和发展;弓箭及其练习活动出现;跑、跳、投掷,以及球戏、角力等比赛活动已较为普遍。”[12] 由此看来,竞技或者游戏和劳动具有密切的联系,它们最初是浑然一体的,而伴随着分工的发展以及游戏社会化的趋向(例如体育赛事或者仪式的出现),它们逐步走向分离。在当代电子游戏语境中劳动又再次回归,仿佛经历了历史的循环。

另外,竞技的起源和军事、生存技能联系更为紧密。“民俗学资料证实,人类在旧石器时代晚期已经有了初步的分胜负的比赛意识,并开始进行竞技运动,在新石器时代则已具有较为成熟的竞赛形式……原始社会末期,由于部落之间的武装冲突频繁,为了增加社会成员的作战能力,加强内部团结,以及进行不同目的的宗教活动,在世界的一些地区出现了固定的以竞技运动为主要内容的祭礼竞赛中心,如卡尔卡拉、马拉什、巴姆巴斯、奥林匹亚、廖依格、库费伦、瓦什、斯托翁哼吉等。”[13]这些可以称作原始的运动会。因此,竞技运动大部分意义上是指体育运动,运动性、竞技性、组织性和竞争性是其重要特点。

我们还可以从原始社会的竞技运动表现出来的特点发现竞技最初的性质。《竞技运动史》持以下观点。(1)因为原始社会的财产公平、没有阶级,因此“在竞技运动中没有等级的差异,只有年龄和性别的区分。这一情况在史前时代的墨西哥、印度、远东、阿尔泰、西伯利亚等地区清楚地表现出来。在这些地区,青年们都在‘青年营’一类的团体中接受运动技术传授,并在成丁仪式上接受体验”。(2)原始社会竞技运动功利性极强,基本出发点是满足生存需要,娱乐性,尤其是审美追求、健身价值则处于次要地位,因此不少激烈的竞赛,都不可能是单纯的娱乐活动,总是杂有通过巫术等活动形式来创造良好生存条件的愿望。(3)原始社会的竞技运动具有复杂的、多面的和多重的功能,与其他文化现象混杂、交织在一起,浑然并存于原始文化的统一体中。因而除自然发生的娱乐性竞技运动外,有明确目的的竞技运动既是巫术、宗教活动的组成部分,又是军事训练的主要手段之一,其所具有的相对独立性还很弱。[14]因此,游戏与竞技、体育的起源相比,具有更大的偶然性,是人生命本身的组成部分。而竞技、体育的最初形态,是与力量、生存、宗教和军事紧密相连的,具有更多的必然性、社会性和复杂性。

从形式上看,随着时代的发展,游戏和竞技运动、体育的区分也更为明显。在新的时代,在竞技运动与宗教活动发生一定程度分离的同时,由于社会文化生活更加丰富多彩,竞技运动的功能也有了扩大的可能。正是在这种条件下,作为史前时代用以形成劳动和作战技能的主要手段的竞技运动,开始逐渐超越劳动教育和军事训练的功利原则,而出现于社会的文化活动之中。如史前时代主要用于形成狩猎和作战技能的摔跤、射击、投掷标枪、斗剑、跑步等竞技项目,在文明时代,无论是在东方还是在西方,它们除保留了传统的使用价值外,也成为社会娱乐活动和节日庆典的有机组成部分。[15] 竞技、体育的军事功能和生存功能向社交功能和娱乐功能转化,使它们和游戏在功能上越来越接近,但是在形式上越来越远离。“游艺的许多内容与体育同源异流,又由于强调以娱乐消遣为主要目的,因而它与强调竞技性的体育又有着差异。而这也同时形成了游艺本身的特点。”[16]也就是说,从本质意义上,游戏在自由和自足层面和竞技有着本质的不同,也正因为如此,游戏就具有更强的渗透性和普遍性,从而具有黏合能力,从传说到文学、从商品到节目、从政治到日常等,都会发现游戏的踪迹,也正是这种无孔不入,使其更容易被人们忽略。

竞技、体育的组织性和商业化越来越明显,规模性和仪式性越来越重要。例如四年一度的奥林匹克运动会,从其城市的竞选、火炬仪式的进行、营销的参与,到其开幕、闭幕的文化价值和商业价值、运动过程的传播,以及媒体议程的全程关注等,专业化和复杂化成为竞技和体育运动的特点。游戏却与此相反,游戏泛化成为游戏渗透力的重要特点,例如传统游戏和现代媒体的结合(游戏娱乐节目等),游戏在文学和艺术中的泛化(笑话、幽默设计和包装等),以及电子游戏、游戏机构(具有游戏性质的俱乐部、游戏疗养等)——游戏无孔不入、无处不在,只不过表现形态多样,甚至只是“游离地存在”于其他形式中,所以无论是语言的游戏,还是运动的游戏,或者是电子游戏,这种“泛化”是构成游戏的生命力,使其具有极强的吸附能力。我们把这些游戏称为“泛化式的游戏”,而将与竞技交叉的部分称为“主体式的游戏”,因为游戏的最初源头和主体内容与竞技、运动是紧密相关的。

因此,泛化式的游戏大部分已经离开“运动”的概念,成为综合性的娱乐,比如《超级女声》等虽然以“歌唱”竞技,但是显然与竞技、体育的本质相去甚远,实质是一种具有游戏性的综合娱乐,大部分综艺节目也是如此。

竞技、体育和主体性游戏在内容上基本一致,但是前者的专业性、组织性、复杂性和商业化,使其和游戏拉开了距离,需要一定条件才能转化为游戏。游戏要转化为竞技和体育,则需要在专业化、组织化、竞赛化等方面有所表现;竞技者和游戏者也不同,游戏者对于自由感、快乐感和满足感更为重视,但竞技者体验更为明显的是紧张感、成就感和功利性。因此,游戏可以随时随地进行,时间也不必拘泥,人数的多少具有弹性,单独或者群体进行都可以;与正轨的体育赛事相比,结果的成败并不重要,游戏过程的快乐体验才是游戏者的最大收获。从竞技者向游戏者转换,最重要的一点在于“收获”的差异,前者作为比赛的一个元素,其目的和比赛结果以及比赛要达到的效应相连;而后者作为游戏的一个元素,其目的在于游戏过程的自由、快乐的体验,任何赋予游戏功利色彩的人都难以真正进入游戏。因此,竞技和游戏在这一点上具有基础性的差异。

3.游戏与娱乐

娱乐“是人们在相对闲散的时间里进行自由的、自愿的(voluntary)、令身心愉悦(pleasurable)的活动”[17]。因此,娱乐的要素似乎和游戏有了非常接近的基因——没有约束、充满自由。例如,法国休闲学专家罗歇·苏认为:“娱乐活动取消了不惜一切代价必须达到一个确切结果的约束。娱乐时,人们只服从于自己毫无拘束地选择的规则,以达到自己预定的结果,而没有任何强制或外界的义务来干扰个人的选择。”[18]那么这种娱乐和游戏又有什么不同呢?中国古籍中关于娱乐的概念也很多。例如,《史记·廉颇蔺相如列传》记载:“赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缻秦王,以相娱乐”;宋代叶适《东塘处士墓志铭》:“既苦志不酬,右书左琴以善娱乐”;《北史·齐纪中·文宣帝》记载:“或聚棘为马,纽草为索,逼遣乘骑,牵引来去,流血洒地,以为娱乐”;《古今小说·李公子救蛇获称心》写道:“李元在前曾应举不第,近日琴书意懒,止游山玩水,以自娱乐。” 由此可见,游戏和娱乐都重视快乐的精神体验;娱乐是寻找愉悦的精神体验的活动,这些活动涉及范围广泛,游戏是娱乐的一种方式,游戏可以带来娱乐,但不是所有的娱乐都能够称为游戏。

美国社会学家约翰·凯利认为:“游戏常用来表示作为行动的休闲,也就是在某一活动或时段内所发生的,并且具有其初始意义的活动。娱乐则是指有组织的、有益于个人及社会的休闲活动。自我满足、即兴自发的游戏和有组织、有目的的娱乐,正好是对照的两种休闲形式。”[19]由此可见,约翰·凯利强调游戏的自愿性、自发性以及娱乐的组织性、目的性。但是这样的对照也不能覆盖游戏和娱乐的全部形态,因为游戏和娱乐都具有自愿性,人们可以选择参与或者不参与。游戏也可以有组织,游戏的目的是快乐,因此组织性和目的性并不是娱乐的独有特点。那这就意味着两者可以相融合,但是这种边界还是要回到娱乐和游戏的本质去寻找,而不能停留于形态。

游戏和娱乐的差异主要有以下几点。一、游戏要求规则性和参与性,而娱乐并无明显的此种特征。游戏具有规则性,这种规则是游戏者之间的一种契约,因此无论是语言的游戏,还是身体活动的游戏,都需要参与者拥有共同的契约才能进行。一场游戏的开始,意味着参与者根据游戏规则参与其中、进行活动。而娱乐是能够带来愉悦的活动。按照娱乐方式来看,娱乐包括文化娱乐、体育娱乐和休闲娱乐三大类。所以,娱乐是更为宽泛的概念,着重愉悦的结果,并不规定到达结果的途径。“游艺以娱乐为目的,因游戏者亲自参与,所以与戏曲、歌曲等纯观赏性的艺术表演不同。”[20]戏曲、歌曲等艺术表演可以成为娱乐,但不是游戏。在娱乐中,人们并不被要求像游戏那样的高度参与,尤其是身体活动的参与,而在游戏中,没有游戏者的参与,规则就无法运转,游戏就无法进行。

二、游戏的进行具有排他性,而娱乐可以兼顾多种方式同时进行。在同一时间和空间里,人们只能进行一种游戏,遵守游戏规则,直到其结束方可进行另外一种游戏。例如玩老鹰捉小鸡的游戏,参与者不可能分身同时参与其他游戏。而人们可以同时进行多种娱乐,比如人们可以一边打网络游戏,一边听音乐,一边吃零食,一边和其他人交谈等。如果人们一边玩老鹰捉小鸡的游戏,一边唱歌,那将是滑稽的场面。当然,游戏的排他性不是绝对的,但绝大部分游戏是拥有这种属性的,因为每一条游戏的规则是不一样的,规则和规则之间是具有排他性的,因此每一种游戏都要求参与者投入,沉浸性和参与性是其基本要求。

三、在游戏的功能中,教育的重要性强,游戏也成为人们成长的一种方式。而娱乐的教育功能较弱,甚至有被庸俗化的嫌疑,因此娱乐并不被作为教育的途径,在儿童成长的过程中也难以扮演重要角色。《娱乐体育》一书认为“游戏”多为少年儿童的娱乐行为,而“娱乐”多为青年和成年人的娱乐行为。[21]这里所说的儿童游戏是纯粹的游戏,在形态上和成年人的娱乐行为不同。那么从本质上而言,游戏中儿童和成年人界限的泯灭或者说年龄时间的扭曲则成为当代社会的一道景观。成年人也是“儿童”——他们儿童般的天性和纯粹的快乐也会被激发出来。游戏被作为启蒙智慧的一种方式,和儿童、青少年关系更为紧密,但并不意味着游戏有年龄的界限。成年人的生活经验和生存能力更强,因此他们拥有多种途径去寻找愉悦的体验,娱乐范围也更为宽泛,而显然游戏会成为一种娱乐途径。

四、游戏给人们带来的刺激性和紧张感更强,娱乐带来的快乐体验更为多样和复杂。正是因为游戏的纯粹性,游戏往往会被认为是体育或者娱乐的手段。有研究者认为娱乐和游戏之间的差异表现在以下几点:娱乐是由游戏冲动上升为一种只有人类才有的、具有想象力的游戏,它割断了与生理需求的直接联系,代之以社会需求为主要动力;游戏只是娱乐的一部分;游戏必须直接参与,而娱乐可以通过间接参与方式进行;游戏是不太严肃的社会行为,可能导致娱乐,也可能是教育的手段。而娱乐既是目的,又是手段。[22]实际上,笔者认为如果游戏是娱乐的一部分,那么游戏和娱乐的主要差异表现在游戏和其他娱乐方式上(首先要排除游戏),这样两者的区分就很明晰了。游戏中的规则和角色都是虚拟的,和日常成形成对比。在虚拟的状态下,游戏带来的不确定性使参与者体验刺激和紧张感,这种刺激和紧张的释放会带来自由自在和快乐的体验。而娱乐并未和社会脱节,而是紧密相连,因此和游戏相比,娱乐缺乏虚拟性,多了实在性。游戏带来的假设状态,是多数娱乐不具备的。

总之,游戏更多意义上是手段,娱乐更多意义上是目的。娱乐有多种方式,游戏可能是其中一种,并且这种方式与其他娱乐方式有明确的界限。

4.游戏与休闲

美国前休闲研究院主席杰弗瑞·戈比(Geoffrey Godbey)认为“休闲(leisure)即是指一种从文化环境和物质环境的外在压力中解脱出来的、相对自由的生活”[23]。美国休闲教育家托马斯·古德尔认为:“像孩子一样的玩耍是一个未成年人最明显的标志之一。”[24]休闲和游戏的共通性首先表现在性质上:崇尚自由、追求放松、摆脱功利、需要时间和空间、具有不可预测性带来的刺激。

厘清游戏和休闲的差别,需要进一步探索休闲的概念。“在对休闲的研究的历史中,我们发现一个难以把握的内在属性是从休闲中获得的个人快乐。为了个人快乐的休闲,在一个非常强调职业道德的文化背景下并不容易找到,因为该文化非常看重工作和生产率,并且这一文化得到了社会的认同;其次,该文化认同赡养家庭、支援公众、支持社会的活动。将休闲看作是为了寻求个人的快乐这一观点虽然已有较长的历史,但即使在后工业化的英国,这一休闲的目的仍然不是人们进行休闲活动的主要原因。出于同样的原因,我们此次没有论述存在于成人休闲活动中的玩耍游戏这一重要特性。正如前文所述,这一属性包含了休闲活动的一些主要特征,即非严肃性、非生产性、娱乐性、享受性、不可预测性、创造性和遁世性,它既涉及个人也涉及社会的发展。”[25]如果和上述的娱乐概念相比,休闲显然在内涵和外延上要更为广阔;但是就游戏而言,休闲又无法完全包含游戏。

从功能上看,休闲和游戏都具有教育功能。例如,早在20世纪初期,美国联邦教育局就将休闲教育列为青少年教育的一条“中心原则”,作为树立正确的人生观价值观的途径。这意味着每个人都应该享有时间去合理培养兴趣,而这种闲暇可以增强他的创造力量,促进其更好地履行职责。而游戏的教育功能更是历史悠久。美国心理学家布鲁纳认为游戏是人类早期发展的重要途径:“在个体尚未发育完全的时期,游戏似乎具有一种决定性的功能,这种功能随着个体从猴到类人猿,直到人类这个愈益向高级进化的过程,而显得越来越重要。”[26]因此和娱乐多少偏向成人化的指向不同,游戏和休闲更偏向伴随个体诞生与成长的教育功能[27],但是休闲往往和劳动与工作制度的变迁有关,尤其是休闲产业的出现,因此带有现代性色彩,而游戏的普遍意味更浓,或者更具有古老的历史感。

虽然存在共通性,但是休闲和游戏在概念、内容和形式上都存在明显差异。在概念上,毫无疑问,休闲和游戏都需要空闲时间,但是前者对于“空闲”的强调更为强烈。其原因在于休闲和工作概念的对立,这样一来,休闲是对“工作的解脱”,离开“充满压力的工作”,这是休闲的前提。同时,休闲没有强烈的感情色彩,平淡、自在的状态都是休闲,游戏则有紧张和刺激的色彩。美国心理学家伊扎德认为:“情绪是促进游戏的一种原始动机系统,尽管它并非由高的驱力所造成”;“游戏的吸引力主要由兴趣和享乐的基本情绪而增强”。[28]因此从这个意义上而言,游戏更多指向人本身,而休闲更多指向社会。

在内容上,休闲的内容对于规则性要求较低,而游戏对规则性的要求较高。休闲是追求放松的活动或状态,例如悠然地散步、欣赏乡村风光等动态活动,以及轻松地读书等“静态”的活动都可以称为休闲。而游戏往往是动态的,无论是身体上还是智力上或者心灵上,都强调“运动”。根据1974年日本“余暇研究中心”在日本进行的广泛调查,日本国民所喜爱参加的各种余暇活动分为15种类型,其中包括的“游戏”类型,涉及“棋牌类:围棋、麻雀牌、纸牌、日本将棋等。而其余类型主要和文艺和体育有关”。[29]因此,休闲的范围更广泛。

在形式上,游戏多为一次性或阶段性的行为,而休闲是一种人生的存在状态。托马斯·古德尔认为,“人人都会拥有空闲时间,但并非人人都能够拥有休闲。空闲时间是一种人人拥有并可以实现的观念,而休闲却并非每个人都可以真正达到的人生状态,因为休闲不仅仅是一种观念,而且更是一种理想。空闲时间只是计算时间的一种方式,而休闲则涉及存在状态和人类生存的环境。”[30]托马斯·古德尔在“空闲”的基础上,将休闲推进到了“理想的人生状态”。如果说休闲是一种“存在状态”,那么游戏更多的是过程性行为。如果根据耗散结构理论(普利高津理论),“生物体是耗散结构,是开放体系,具有非平衡性。大量涉及身体游戏的游戏可能和此有关”[31]。那么,休闲作为一种存在状态,追求的是长久的平衡性,而游戏可以在一次性的活动中达到平衡。

从结构上看,休闲具有开放性,而游戏具有封闭性。休闲不强调规则性,因此对于参与者没有太多要求。而游戏的参与者,必须熟悉游戏规则,从而容易形成以游戏为话题的圈层。“孩子们经常在他们自己的幻想游戏中创造自己的语言,从而将成人排除在外,例如,迷恋《星际旅行》的游戏迷们(Trekkies)用星际旅行游戏中所使用的‘克莱皋恩’(Klingon)的语言进行交流,这样就很自然地将那些不谙此道的人‘疏离’在外。”[32]虽然休闲因为类别的不同,会“物以类聚”,比如文化沙龙对于知识和品味的要求等,但是和游戏相比,这种限定并不严格,而且是散漫地发生的,也是可以变化的;而游戏规则的限定是硬性的。

5.游戏与笑话

近代学者林语堂曾这样说过:“若不知道人民日常的娱乐方法,便不能认识一个民族,好像对于个人,我们若不知道他怎样消遣闲暇的方法,我们便不算熟悉了这个人。”[33] 我国近代著名学者梁启超把游艺、学问、艺术、劳作并称为“趣味主体”,认为“趣味”在人类社会生活中是不可缺少的。他说:“我以为凡人必须常常生活于趣味之中,生活才有价值。若哭丧着脸活过几十年,那么,生活便成沙漠,要他何用?”[34]趣味的重要源泉是游戏,而游戏可以成为一个人或民族的性格的反映。因此,一个人或民族的趣味也彰显这个人或民族的特质。“哭丧着脸”的生活成了“沙漠”,不如微笑与快乐地生活。笑话,是追求有趣生活的一个重要途径。人们的日常生活中,笑话无处不在。

同为获得快乐的途径,游戏和笑话之间具有什么样的关系?传媒艺术研究学者阿瑟·阿萨·伯杰(Arthur Asa Berger)在名著《通俗文化、媒介和日常生活中的叙事》中引用著名人类学家玛丽·道格拉斯的观点:“笑话是形式的游戏。它以将迥异的元素联系在一起的方式使得一种被人接受的形式受到以某种方式暗藏在其内部的另一种形式的出现的挑战。我承认,我发现弗洛伊德对于笑话的定义非常令人满意。笑话就是有利于潜意识的意识控制放松的画面。在这篇文章的其余部分里,我将假定任何被承认的笑话都在笑话样式的范围之内,这一样式需要两个因素,控制与被控制并置,并置的方式是使得后者取胜。不用说,一种形式对另一种形式的成功颠覆完成或结束了笑话。弗洛伊德模式隐含着这样的意思,即无意识并不接管控制系统。疯子、会说话的动物、儿童和醉汉的聪明话很滑稽,因为它们并不处于受控状态;不然的话它们就不会是潜意识的映像了。笑话仅仅提供机会,让我们意识到被人接受的形式并没有必然性。笑话的激动人心之处在于,它暗示任何特定的经验秩序都可能是主观武断的。笑话并不重要,因为它并不产生真正的选择,只产生令人激动的脱离一般形式的自由。”[35]这意味着道格拉斯试图在心灵和意识层次描述笑话的特征,而笑话的形式是游戏,即笑话通过游戏的方式进行表达和运行。

伯杰在“作为叙事的笑话”小节中举例进一步揭示了笑话的效果,并从叙事的角度分析了笑话的结构:

我们可以把笑话定义为意在逗乐他人、以妙句结尾的短小虚构故事……笑话的显著特点是它们是以妙句结尾的叙事。我们可以把笑话的每一个因素或每一个部分叫作一个笑话素。如果有了一连串的笑话素,结尾是一句“创造幽默”的妙句,就有了一个笑话。笑话的形式如下

A-B-C-D-E-F-G-H(妙句)

I(笑)

从A到G代表笑话的各个部分(即笑话素),这些部分引向妙句H,即叙事的出人意料的结尾。妙句赋予了笑话“意义”,并引起了笑声。[36]

笑话中常常有大量的敌意和挑衅,如果笑话达不到预想的效果,这往往是因为其中的挑衅过于明显。笑话大量揭示了讲这个笑话的社会里的人们的精神状态和心理烦恼,因此是社会学家的宝贵文本。和所有的叙事一样,笑话可以用来控制人,并且对人有一种强制作用。[37]

笑话引人发笑的原因包括多种。一是笑话中表达逻辑的谬误,使读者摆脱了常规的或者正常的思维,从而感到其中人物的荒谬或愚蠢,发出“善意的嘲笑”和笑声。二是笑话结论的出乎意料,笑话往往是在最后令人“意外”,在诸多可能性结局中,笑话选择的最“意外”的结局,读者往往始料不及,于是“恍然大笑”。

我们可以由此区分笑话和游戏的不同:在形式上,笑话是虚拟的,描述的往往是虚假的状态或者不可能发生的状态,但是因为它有严密的规则和推理过程,所以在结论没有出现之前,读者并没有发现它的漏洞,这正是笑话在“谜底”揭晓的一刹那引起的“笑应”,这是与游戏极其相似的特征:规则性、参与性(读者必须按照笑话的推理一步步前进)、快乐性(结局引起的大笑和放松或者刺激)、虚拟性(假定性,笑话一开始就在进行假定)。两者的不同在于笑话以“结局”取胜,是“厚积薄发”,而游戏以过程取胜,在过程中不断创造快乐;在内容上,笑话描述的时间和空间,类似于游戏的时间和空间,只不过前者更多的是借助语言,而游戏则是在实际时空发生(电子游戏除外)。笑话往往具有对抗性,或曰竞争性。在对抗中,读者体会到了快乐。这种对抗可以是挑战世俗、讽刺权威、打破陈规等多种类型。游戏也具有对抗性和竞争性,既包括动态的参与者的对抗,也包括静态的智力的较量。因此,我们可以认为,笑话是语言的游戏,或者思维的游戏。

6.游戏与狂欢

狂欢,最初来自西方词汇,源自西方的著名节日狂欢节。英文为Carnival(嘉年华、狂欢节、饮宴狂欢),或者Dionysia(意思指古希腊的大酒神节),前者应用更为普遍。狂欢节源自东正教于每年3月3日举行的“谢肉节”。“‘谢肉节’源于东正教。在东正教为期40天的大斋期里,人们禁止吃肉和娱乐。因而,在斋期开始前一周,人们纵情欢乐,家家户户抓紧吃荤,以此弥补斋戒期苦行僧式的生活。‘谢肉节’因此而得名。‘谢肉节’又叫送冬节。中世纪的斯拉夫民族认为,当太阳神雅利拉战胜了严寒和黑夜的时候,就是春天来临的日子。对农民来说,这意味着春耕劳动即将开始。”[38]由此可见,狂欢节来自对于“禁欲”的“解禁和补偿”,对于春暖复苏的歌唱。这是一种外向的、张扬的、表现性、享受性的节日。

关于“狂欢”的含义和特征,米哈伊尔·巴赫金(Mary Klages)较早地进行了分析。约翰·斯道雷认为:“狂欢的观点最初来源于俄国评论家米哈伊尔·巴赫金的作品。为了更好地理解评论家将通俗文化称为狂欢是什么意思,我们最好先以巴赫金对于整个中世纪里一直在欧洲通俗文化中占主导地位的狂欢的理解和认识入手。”[39]巴赫金认为,在中世纪的狂欢中没有表演者和观赏者之分。“狂欢不是供人们驻足观赏的,而且从严格意义上来说,它甚至不是供人们表演的;它的参与者们置身其中,根据有效的规则来狂欢;即,他们过着一种狂欢式的生活。”[40]这意味着在狂欢中,参与者的参与性和投入程度较高。

在狂欢节中,决定日常生活结构和生活秩序的法规条文以及各种清规戒律等非狂欢节式的东西都被抛在了一边:被抛在一边的首先是等级森严的社会结构以及与之相关的恐惧、敬畏、虔诚和礼节——即,由社会等级制度的不平等或人与人之间的其他任何形式的不平等(包括年龄)所带来的一切。人与人之间的距离被抛在了一边,代之而起的是一种特殊的狂欢节式的关系:人与人之间自由自在、亲切随意的接触。狂欢节更像是彩排,它使人性中隐性的一面被揭示并被体现出来。狂欢节以此打破了各种障碍,它将宗教与世俗、位尊权重者与卑微贫贱者、伟人与无名之辈、智者与愚夫结合到一起,因此狂欢是带有颠覆性的群体仪式,它与日常生活的秩序不同,并且在群体参与的情况下共同形成了新的秩序,即使这种秩序存在时间和空间的限制。因此,游戏和狂欢都对参与者有着极高的要求,要求他们高度参与,同等注重身体活动和心灵活动。游戏和狂欢的另外一个相同点在于两者都虚拟了一个场景,在这样的场景中,人们暂时从压力中解脱出来。“宗教与世俗、位尊权重者与卑微贫贱者、伟人与无名之辈、智者与愚夫结合到一起”的狂欢,是一个类似游戏的场,狂欢者也可以在此进行多种游戏。

从起源上看,游戏和宗教联系并不如狂欢那样紧密。狂欢源于宗教节日,是人们通过仪式化的节日阶段性地释放压力、追逐快乐的途径。从表现程度上看,游戏是具有节制性的,是自由表达,但不是宣泄。而狂欢具有宣泄的性质,自由超过了一定的界限,于是各种“障碍”得以打破,“打破障碍”使狂欢的人们获得了酣畅淋漓的快感。而从表现方式上看,游戏是规则性的,参与者在运用规则中体会快乐。例如女性的闺房智力游戏九连环,显然不是“狂欢”的。游戏如果以群体的形式出现,则更容易表现出部分“狂欢”,比如蹴鞠。但这种“狂欢”是竞争性的快乐,而不是表演性的释放。狂欢则是张扬的和表演性的,并没有太多的内部竞争性,而是参与者在表演中释放自己的情绪。人性中隐性的一面被揭示并被体现出来,这是狂欢释放情绪的结果。

上述内容阐释了游戏和文学、艺术、竞技、体育、娱乐、休闲、笑话以及狂欢等几个概念的区别和联系。在一定的条件下,它们可以互相转换,而且这些概念自身都含有游戏的元素。

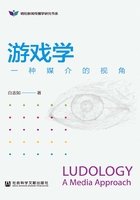

在此基础上,笔者尝试总结游戏的特征。陈连山在《游戏》中认为,游戏的特征包括三个:自由、虚构、以自身为目的。[41]根据上述内容,笔者总结游戏的特征应该包括六大因素:虚拟性、自由性、自足性、规则性、竞争性和运动性。游戏的六大要素可以通过六边形的方式表达出来(参见图1.1),分别是虚拟性、自由性、自足性、规则性、竞争性和运动性。虚拟性是指游戏的“假设状态”;自由性和自足性是指游戏参与者的自愿性和满足感;规则性是游戏得以进行的前提,无论这种规则是固定的契约还是临时的契约;竞争性和运动性是游戏进程中表现出来的特征,是游戏刺激性和不确定性的重要来源。和游戏相关的概念,因为侧重点的不同,其游戏因素的偏向不同。每一种概念和临近的要素具有更多的共通性。比如体育和竞技更侧重运动性、竞争性、规则性;狂欢更具有运动性、虚拟性和自由性;娱乐更具有虚拟性、自由性和自足性;休闲更具有自由性、自足性和规则性;笑话更具有自足性、规则性和竞争性。

图1.1 游戏的六大要素及其与相关概念的关系

我们可以发现,游戏的因素可以分布在更为广泛的概念中,因此这里不仅仅关注严格意义上的游戏,而且关注在不同条件下转化的游戏,以及游戏因素在其他领域的分布。所以,在竞技、体育、娱乐、休闲、狂欢以及文学、艺术、风俗习惯等领域,我们都可以发现游戏因素的存在,并且在一定情况下,它们就转化为真正的游戏。

二 游戏学与Ludology

从游戏的概念转向游戏学问题,实际上是游戏研究达到一定程度之后以及游戏发展实践达到一定规模时候的必然需求。而对于“游戏学”的提出,从词汇上而言其正式诞生是“Ludology”一词的出现。这是一个创新词汇,是当代“游戏学”的称谓,与传统游戏不同。游戏是否能够成为一个学科,要看游戏研究的发展程度和条件,以及成为独立学科的必要性。但是,游戏学的提法,已经早有所见。1999年乌拉圭游戏学家贡萨洛·弗拉斯卡(Gonzalo Frasca)在《当游戏学遭遇叙事学:(视频)游戏与叙事的异同》(Ludology Meets Narratlolgy:Similitude and differences between (video) games and narrative)一文中首次提到游戏学名词;两年之后“Ludology”被《超文本年鉴》(Cybertext Yearbook)一书引用,此后流行。实际上,媒介技术和游戏的泛化成为当代研究的现实语境,游戏学研究尤其是视频游戏研究确实足够支撑其作为一个专门而系统的研究领域而存在,其中代表人物包括贾斯伯·裘(Jesper Juul)、艾斯本·阿瑟斯(Espen Arseth)等。艾斯本·阿瑟斯将游戏研究按照方法和本质分为三派:叙事派(Narrotology,即认为游戏的核心是叙事)、互动派(Ludology,即认为游戏的核心是互动)、游戏互动-意义派(Ludo-Hermeneutics,即认为游戏是一种互动的意义媒介)。从中可以发现,“Lodology”旨在跳出叙事的牢笼而确立自身的研究体系,因为以往游戏常常被叙事学所“绑架”;而互动意义学派则增强了互动性和社会与文化意义的关系指向。但是这些研究对象主要为视频游戏或者说电子游戏,较少关注其他游戏形态,也与以往历史上的传统游戏理论研究有所差别。

亚伦·史末资(Aaron Smuts)梳理了游戏研究的部分脉络,发现:“Sutton-Smith的关于玩和游戏的著作提供了进入这一课题的最好的出发点。Salen和Zimmerman对这些定义进行了概述。而他们的定义,可能会让一些人皱眉,‘游戏是:一个游戏者要在规则限定下解决一个人为的困境,并得到一个可量化的结果’。尽管我认为这一定义的各项条件都存在问题,但是目前没有比之更好的了。如果定义视频游戏之前需要定义游戏,那将是艺术哲学所要面临的最困难问题之一。”[42]他认为现代关于游戏的两个重要的著作是约翰·胡伊青加(John Huizinga)的《游戏的人》(Homo Ludens:A Study of the Play Element in Culture)[43]与罗格·卡里奥斯(Roger Callois)的《人、玩、游戏》(Man,Play,and Games)[44]。实际上卡里奥斯从未给游戏下过定义,不过他将游戏分为四类(偶然性、眩晕性、竞争性、拟态性),这些观点对视频游戏著作影响甚大。整体上看,西方当代游戏学的提出是基于电子游戏的蓬勃发展。

国内学者张新军在《叙事学与电子游戏》一文中分析了游戏学的来源:“在文化数字化的语境中,电子游戏已经成了主流的娱乐形式,Ludology(游戏学)就是近年在西方兴起的研究游戏尤其是电子游戏的新学科。游戏可以呈现为两种模式:paidea(嬉戏)和ludus(游戏),前者主要以快乐体验为基础,后者则遵循规则系统、以胜负为目标,游戏学由于尚没有自己的理论框架而遭遇了叙事学的入侵。”[45]此后,研究者吴玲玲在《从文学理论到游戏学、艺术哲学——欧美国家电子游戏审美研究历程综述》一文中提到游戏学(Ludology)学科的确立,认为欧美国家自20世纪80年代就开始对电子游戏进行严肃的审美关注。其研究大致可分为三个维度:从文学理论视野对电子游戏进行审美探讨;创立游戏学(Ludology);从艺术哲学角度考察电子游戏。[46]但诸如此类的研究并不多见。2014年国内研究者宗争的《游戏学:符号叙述学研究》较为系统地考察了游戏,不过这部专著依然因循符号学和叙事学的视角。[47]整体上看,国内对于游戏学理论研究尚需拓展,更多的是具体到电子游戏的实用研究方面。我们认为,电子游戏的繁荣和游戏学的独立学科的成立(如果可能的话)确实具有一定关系,但是游戏学独立力量的来源,应该考虑游戏的诞生之初以及游戏和人们的密切关系层面,因为游戏是人的本性,带有历史性和文化性,这是游戏学能够壮大规模和进一步发展的力量源泉,所以传统游戏和电子游戏都只是游戏的形式,技术不能支配学科,游戏学的独立或者说成立有赖于游戏研究特色和凝聚力的形成,并且也需要穿越历史和时空,例如在传统游戏和当代游戏以及在中国游戏和西方游戏的理论与实践层面寻找共性,寻找变化与不变的逻辑,这样游戏学才更具解释力。关于Ludology的系统研究还有很长的路要走,游戏学不会凭空而生,而是历史发展到一定阶段的产物。游戏学也需要建立令其他学科信服的理论体系,而不仅仅是吸取其他学科的灵感,因此未来越来越多的研究者们也可以尝试跨学科交叉地带,这既有利于发现共性,也有利于提炼独特性,从而增强游戏学的理论内核和作为学科的特色价值。