序言

在自然界中,植物的生存是其基因组成以及这些基因与环境相互作用的结果。当环境发生变化时,以前成功存活的植物可能会发现自己在为生存而挣扎,除非它们表现出一定的适应能力。牛津大学的植物学发展也可以借用这个比喻,例如基因组成是教职工和学生,他们产生对植物学的想法和热情,而环境因素则由领导、大学、国家和国际社会来决定。

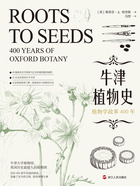

纪念1621年牛津植物园的创建,给我们提供了一个回顾植物学发展的机会。我们可以来反思牛津大学四个世纪的植物学研究,以及牛津大学为了解植物生物学做出了哪些贡献。这本书及其中的图片展示,让我们了解了植物学研究中合作与竞争的意义,以及认识植物学教授在其中的突出作用。虽然牛津大学过去的植物学研究处于一种断断续续的状态,但在长时间处于相对不活跃的时段里,不时会有大量卓有成效的研究成果涌现。在这些研究档案中,让人们记住的往往是教授的姓名和事迹,实际上我们也应该要知道大多数曾直接或间接帮助他们工作的人,无论他们是实地的标本采集者(包括18世纪殖民主义时期的奴隶),还是植物园里的园艺师或实验室里的技术员。现如今,在牛津大学的植物学的研究项目中正努力地涵盖传统意义上没有得到承认的群体。我想,这对牛津大学植物学今后的发展具有更重要的意义。

这本书没有把事件发展的时间顺序当作主线,也没有试图去涵盖植物学的方方面面,而是分为七个章节,集中讨论特定的主题。第一章介绍牛津大学植物学的背景和早期历史;第二章重点介绍大学中的植物藏品;第三章讨论了这些藏品如何在四个世纪中抵达牛津大学;第四章和第五章是关于牛津大学对国内外植物学研究所做的贡献,其中一方面粗略分为形态学和分类学,另一方面是普遍的实验方法;第六章重点介绍了应用植物学和大学农林面临的问题;最后一章是关于牛津大学四个世纪的植物学教学。

在过去的50年中,牛津大学的植物学家在植物学和更广泛的植物科学领域贡献了大量的知识。不过,植物学界需要时间来严格评估个人贡献。因此,本书不是试图全面回顾牛津大学的植物学研究和教学,特别是过去50年,而是简要地反映牛津大学植物学家对现代植物科学的全球合作所做的贡献。

如果说过去400年对我们有什么启示的话,那就是牛津大学的植物学研究之所以取得成功,是因为它专注于高质量的研究,并为后人提供了构建和回答相关问题的线索及思路。

作者注释

1834年以前,牛津植物园被称为Physick或Physic Garden。为简明起见,以下都将使用“植物园”或“花园”。1963年以后,“植物园”或“花园”一词被理解为包括树木园。“植物科学系”指1985年植物学系和农业科学系合并时创建的系。引文与原文相同,除了必要的地方,长“ʃ”已转换为现代“s”,连字已拆分。括号中添加了说明。所有价格均引用原始记录。为解决经常出现的等值问题,已给出到2020年等效值的转换作为指导。1为避免不必要的混淆,负责植物园实际工作的人员是“主管”,直到2002年,学术责任都由谢拉丹植物学教授承担,此后这两个角色都由植物园的主任担任。有关牛津大学植物科学的大事年表请参阅文后的“时间表”。

我很感激能够接触保存在博德莱恩图书馆、植物园和树木园、大英图书馆、牛津大学植物标本馆、植物科学系和皇家学会(Royal Society)的手稿和照片。我很感谢许多人对本书的直接和间接贡献:约翰·贝克(John Baker)、安妮·玛丽·卡特拉尔(Anne Marie Catterall)、利亚姆·多兰(Liam Dolan)、塞缪尔·法努斯(Samuel Fanous)、巴里·朱尼珀(Barrie Juniper)、塞丽娜·马纳(Serena Marner)、珍妮特·菲利普斯(Janet Phillips)、琳达·斯林普顿(Leanda Shrimpton)、索菲·威尔科克斯(Sophie Wilcox)、罗斯玛丽·怀斯(Rosemary Wise)以及牛津大学和哈考特植物园花卉协会的成员,还有一位匿名的手稿读者。当然,其中若有疏漏和不妥之处,恳请指正。

▲丹比门。出自鲁道夫·阿克曼(Rudolph Ackerman)的《牛津史》(1814)