自序

“图一”与“图二”的图说

图一

图二

日本漫画单行本的封面折页,有时被利用来作为作者表现小幽默的袖珍记事。富坚义博曾经写过一段《如果我转世》,大意是他转世成一个透明人,职业是揭发内幕的报道作家,因为是透明人,所以他从容出入各种空间,能够探知任何人采访不到的内幕。终究在某个冬天,透明人受到周刊编辑的压力,为了赶出新稿件而冻死在某偶像级男星的家中,目前他的尸体仍然躺在后院,没有被发现。

读到漫画家这一小段精彩的幻想,觉得这真是某一类作家的写照,当然我指的不是人缘不佳和死于非命这些部分,而是“透明人”的象征性。像美国黑色幽默作家品钦,他的行踪和面貌隐秘得像是另一个透明人,这难道不是他作品之外另一桩黑色幽默吗?言情小说家岑凯伦又是一个例子,从来没有读者怀疑到他的性别。

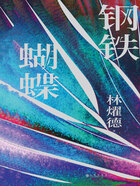

如果可以选择,我倒宁愿变成一个不露面的作家,非得提供照片的时候,就拿出“图一”来,图说是“取材时摄于某古代废墟前”或者“婆罗洲B部落原住民为作者绘制的岩画肖像”。

年幼的时候觉得被群众淹没是一种恐怖的情绪,现在恰好相反,觉得自己至今仍然默默无闻地隐匿在人潮中是一种奇特的幸福。二十世纪六十年代末期的小说家这般写道:“霓虹灯在对面的街口亮起来,巨幅的电影广告牌上那场可怖的非洲大火,仿佛和晚霞连成一片,一直烧到天顶上去了。”我早已经失去了这种类型的感动,在巨幅的电影广告牌前和人群一起步上天桥,觉得看板上的恐龙荒唐而可笑,和日复一日的晚霞毫无关系。

在出版第一本小说集之前,蔡源煌教授曾经提醒我:作家不必轻易曝光。当时我并没有注意到这句话的深意,现在顿悟了也噬脐莫及。所以,现在我必须为了自己的造型感到困扰;譬如说“图二”,我实在不明白这张照片上的背景和“他的表情”究竟和我的创作发生怎样的关系?

每一个人的声音都存在着表情,每一篇作品中也隐藏着作者真正的脸孔。

那张“真正的脸孔”是超越生理结构的,魔术般变换着造型。最近参与某个文艺杂志四十周年的大系编选计划,读到早期的邵僩、朱西甯,也看到李乔、季季乃至张大春年轻时代初露锋芒的模样,发现他们今昔变异之剧烈,远远超过他们的生理容颜。

除了那些坚持下去的作家,无数×年代“新星”“潜力雄厚的作者”,他们当年青春的表情黏滞在散发霉味的书页上,令人触目心惊,而且想到一种食物:壳里躺着半透明胚胎的熟鸭蛋。

“他人即地狱”,这句话有趣,而且道理深长。

1993年7月18日《中时晚报》