第二节 概念界说

在本书中,“民众”“民变”“民团”“江南”“士绅”均是重要考察对象,其中“士绅”的概念讨论将附在辨“民众”中,“江南”的概念将在研究过程中厘定,“民众”“民变”“民团”分别予以阐释。这些名词均是变动不居的历史概念,在历史研究中常因划分标准不同或史料记载各异而被赋予不同的诠释,其内涵演进至今又有新的变化。所以概念界说难免歧见迭出,言人人殊,本书仅以符合太平天国时代特色和方便研究为根本界定原则,以概念统一、贯穿始终为应用标准。

一 辨“民众”

在古代文献中,有“九职任万民”之说,是指国家以九种不同的社会职业分派于“民”。《周礼·天官冢宰》之《大宰》篇记:“以九职任万民:一曰三农,生九谷;二曰园圃,毓草木;三曰虞衡,作山泽之材;四曰薮牧,养番鸟兽;五曰百工,饬化八材;六曰商贾,阜通货贿;七曰嫔妇,化治丝枲;八曰臣妾,聚敛疏材;九曰闲民,无常职,转移执事。”[18]“九民”分属于广义的农、工、商三个阶层,唯“闲民”例外,居“九民”之末,无固定职业,四处谋生,类似于“游民”或“流民”等。“九民”的划分概括了“民众”的大多数身份,其中农民、工匠、商贾小贩等组成真正的“平民”阶层,占人口多数,在中国俗称“老百姓”。

萧公权认为,广义“普通百姓”的身份类别应该单列三类特别者——识字的平民、“特别的平民”、(官方用语的)“奸民”。“识字的平民”包括“所有充满雄心壮志但还未参加任何科举考试、以及没有通过科举考试的儒生(所有这些人因此在法律上都还不是绅士),以及所有因职业关系而具有一定读书能力的其他人,其中像是医生、商人和道士这些人”。传统社会拥有广大不识字和识字不多的人,在这些普通百姓中,“可能也有一些具有不寻常的抱负、才能、精明或积极进取的人”,“这种人的社会地位,虽然看不出来与一般农民有什么不同,但是,他们对所在村庄或乡邻常常具有决定性的影响”,萧公权称之为“特别的平民”,或可与第一类特别者“识字的平民”合称为“平民精英”。第三种特别者,“他们与没有什么影响、安分守己的乡民不同的地方,不是因为有特别的能力,而是因为习惯性的桀骜不驯、目无法纪和好吃懒做。这些人在平常时期,就是地方上的恶棍、游手好闲者、职业性乞丐——政府常把他们标记为‘奸民’或‘莠民’的人”。[19]

在第一类人中,没有功名或学衔的读书人、医生、僧道列入民众范畴自然没有疑义。萧公权的意见又引出另一个重要问题:“士绅”是否为“民”?第二类人尽管被称作“平民精英”或“特别的平民”,但按社会职业划分仍可归入农、工、商之列。第三类人在史料中常被称为“莠民”“奸民”“刁民”“刁徒”“无赖”“地棍”“土棍”“棍徒”等,其本意与“九民”中的“闲民”相似,这些名称是相对于接受或支持现存统治秩序的“良民”而言,他们在争斗、暴动、盗匪和造反活动中常扮演重要角色。可把他们作为“特殊群体”而与“流民”“饥民”等“流民阶层”统称为“无赖流民层”,也属于“民”的行列。“莠民”“无赖”之词虽然内含贬义,但在别无良词概括这个群体桀骜不驯、游手好闲、不肯安分守己的普遍性格时只好暂用而搁置其本身的贬义色彩。

“无赖阶层”是商品经济发展和社会流动性增加造成社会结构变动的产物。完颜绍元《中国古代流氓百态》一书中的“流氓”即“无赖阶层”之别称,与现代语汇中刑事犯罪概念的“流氓行为”者不同,“是对一种社会身份的概括”,认定其“特指脱离生产不务正业而在社会上游荡,并以悖离传统道德文化和破坏社会秩序为基本行为特征的不良分子”。晚清以来,他们不仅存在于城市,而且遍及农村。像常操赌行、讹讼、打行、棍骗、帮闲、催头、伴随、泼皮、市虎等行当或角色,道德水准较低,游手好闲、没有正当稳固职业,谋生逐利于市井街巷之辈,他们构成了无赖阶层的主体。[20]

“无赖流民层”本身是一个相对宽泛的概念,它与“士”“农”“工”“商”不是相应区划的分层,传统“四民”是按照社会地位、从事职业和知识层次所划分,无赖流民则主要指存在状态,当然也有谋生方式等因素的考虑,如上述无赖层几种较显著身份类别的归纳。

倘若“士阶层”和其他阶层被官方定性为“莠民”“奸民”,很难区别这部分人是真正的“无赖阶层”,还是被官方有意贴上与其身份地位不相符的政治标签。由于史料记载的主观色彩和各阶层界限本身的模糊,例如无赖阶层的来源主体本就是“破产的农民、手工业者、商贩和城市贫民,以及刑徒罪犯、没落的官绅地主子弟等”,[21]无赖流民阶层和农民层、工商业者,甚至与士阶层之间存在彼此交叠和身份转换的现象。像《鳅闻日记》所记咸丰十一年(天历辛酉十一年,1861)四月常熟鹿苑民变的领导者为“无赖”,“四月下旬,闻贼众赴鹿苑焚掠。因民间剃头被捉,其守馆贼目,反被无赖诱至江边杀死数十名”。[22]这里对“无赖”的解释可以多元,既可以是无赖层本意,也可以是农民或士子文人等。同月,常熟翁庄和樊庄的粮局相继被乡民捣毁,多名乡官被杀,当地秀才龚又村指其领导者为“土棍”“顽民”,“翁庄粮局又被土棍打散”,“顽民之效尤何多也”。[23]此类名词一般是政府贴给无赖阶层的标记,以显示他们与安分守己的良民不同。但毁局戕官的抗粮民变主要反映地主和自耕农的经济诉求,如果把“土棍”“顽民”解释为粮户中起组织动员作用的地主、自耕农或士子文人也讲得通。

由于“无赖流民层”在社会上代表一个特殊的现实存在的广泛阶层,在区分“民众”的具体身份类别时,只好认为“士阶层”、“农民层”、工商业者等阶层与“无赖流民层”有着相对稳定的界限。传统身份类别在天灾人祸的特殊情况下向“流民层”的转换较易辨识,一旦完成转换,则可认定其失去既有阶层属性;对于“无赖阶层”,如果史料交代了民变人员“莠民”外的另一种身份,自然以另一种身份为其真实的阶层属性,一般情况,对贴上“无赖”标签的士农各阶层,特别是士阶层,官方的记载大多会同时交代他们的真实身份;如果史料仅将民变人员冠以“莠民”“奸民”等称谓,则默认其已失去既往的阶层属性而归入“无赖层”。这不会对民变人员构成的量化分析造成绝对影响,因为“无赖阶层”的主体仍是其本意的身份属性,史料对民变人员“无赖”身份的指涉也多以其本意为主,含混不清者是少数。

“士绅”的内涵和构成处在不断变化中。太平天国时期,“绅”和“士”有着严格的区分。冯桂芬所作《均赋说劝绅》和《均赋说劝衿》,“绅”指居乡官宦;“衿”即“士”,指获得学位功名尚未入仕者。“绅”与“士”的社会地位、特权有较大区别,“愚以为漕务中之最可怜悯者惟衿,何也?曰获利最微也,撄祸最易也,贻误之最大也”。[24]但在晚清的一些档案文献中,时人对“绅士”的使用表现出绅衿不分、绅士结合的趋势,“绅士”一词往往黏合成一个固定名词,用以尊称、概称那些有官衔、功名抑或具备一定社会声望的人。但如果本着清代文献关于“绅”“士”基本区分的原则,“绅”不能列入“民”的行列。雍正时田文镜、李卫奉旨拟定《钦颁州县事宜》,其中“待绅士”一节称:“绅为一邑之望,士为四民之首。”[25]“士”属于“民”的范畴,与“农”“工”“商”共同构成“四民社会”。

在古代文献中,《管子·小匡篇》提出“四民”说:“士农工商四者,国之石民也,不可使杂处。”[26]这里“士”的主体是聚集在齐国稷下学宫的“处士”和“隐士”,有别于当官的“仕士”,[27]与清代文献中“士子”的内涵基本相同。所以是否出仕(包括是否即将出仕)成为绅士分类或绅士构成区分的基本原则。

那么可以被列入“民众”行列的“士”阶层具体包括什么身份的人呢?关于“绅士”的构成与分类,中外学者有不同论述。主要存在四种意见:

1.以“绅士”一词包含“绅”与“衿”,分其为“上层绅士”和“下层绅士”。日本学者山根幸夫认为,有进士以上资格而与官界有关的绅士为“上层绅士”;举、贡、生、监等与官界无关者为“下层绅士”。[28]张仲礼的观点与之基本相同,他把绅士集团划分为“上层绅士”和“下层绅士”,其中上层集团由学衔较高(进士、举人、贡生)以及拥有官职的绅士组成,下层集团包括许多通过初级考试的生员、捐监生以及其他一些较低功名的人。[29]瞿同祖将中国的士绅称为“地方精英”(Local Elite),指一种凭借非正式权力控制地方事务的力量集团,分为第一集团“官绅”(官员:包括现职、退休、罢黜官员,其中包括捐买者)和第二集团“学绅”(有功名者:进士、举、贡、生、监——均分文、武)。[30]此种意见的内部分歧在于上下层绅士的临界点。

2.把“绅士”分为“绅”和“士”。萧公权指出没有功名的读书人(“文人”)在法律上都还不是绅士阶层,不具备绅士的地位,而“绅士”是“拥有官品或学识头衔的人”,包括“缙绅和士子(即未来的缙绅)”两个层次。[31]日本学者酒井忠夫《关于乡绅》一文“将明末社会预备官僚士人(举人、贡生、监生、生员)之外的在乡官僚及退职官僚称之乡绅”。[32]韩国学者吴金成将明清时代的绅士层分为绅层(官职经历者)和士层(未入仕的学位持有者:举人、监生、生员等)。[33]巫仁恕赞同这一分类,并将绅士层分为绅阶层和士阶层:举人以下,具有功名而未入仕者为“士”;进士以上的官僚为“绅”。[34]常建华的研究基于清人文献的记载,他指出清代文献《官绅约》中乡绅的范围扩大至家居候选者,主要指举人;进士、举人和贡、监、生的社会地位和入仕难易存在差别,“清人文献中,还未发现乡绅包括生员的记载”。[35]此类别实际是第一种上下层分类的一个流派,问题的关键还是在于“绅”和“士”的临界点在哪里。

3.不分“绅”“士”,不划层次,将官员和有功名者合称“乡绅”。日本学者本村正一、重田德、小山正明等持此观点。[36]

4.以“名流”相称,按其影响范围大小划分为“全国性名流”“省区名流”和“地方名流”。美国学者孔飞力持此观点。这与将绅士区分为城居地主和乡居地主的观点有点相似。[37]其中生员、监生(“甚至某些富有的和受过教育的平民”)“不被看作待用的官吏”,“缺乏这种被认定的身份使他们明显地居于较低类别”。[38]“精英”或“名流”的界定把“绅士”的范围加以扩大,将富民(庶民地主、庶民富户)、没有功名的“文人”(萧公权语)、平民精英纳入“名流”之列,解决了狭义的“绅士”层无法包容的各类在地方社会行使重要权力者的身份认定问题。近年来的许多研究认为地主“绅士”可能不一定享有功名,主要依靠“土地占有、宗族特权以及对地方事务(如义仓、善举、赈灾等)的管理而跻身‘名流’之列”。[39]费正清(John King Fairbank)较早地观察到士绅阶层的广义内涵,他认为“这种政治—经济两重性已使许多作家给士绅一词以更广泛的定义,把它视为一群家族,而不仅是个别有功名的人”,“在农民大众眼里,士绅还包括大地主,这是统治阶级的经济基础”。[40]

虽然存在上述四种不同意见,但关于“绅士”内涵界定的主流观点仍然是“绅”和“士”的分层。两者的临界点应是代表是否出仕或是否即将出仕的学衔,作为家居候选者的举人自然不在“绅”之列。所以进士和离职、退休、罢黜的乡居官宦及其家族成员[41]为具有统治性的“绅阶层”,不属于“民众”;举人、贡生、监生、生员等具有或曾经具有功名而未出仕的知识分子为“士阶层”,属于“民众”的范畴。

从明清时期到晚清、民国,由于社会经济的发展和社会结构的变化,“绅士”对地方社会资源和权力的垄断被新兴群体突破,像庶民地主、庶民富户、没有功名的儒生文人也会在传统社会秩序的稳定和延续方面扮演积极角色,他们可以称作“士”和“平民阶层”之间的“边缘层”,属于“民众”。“绅”“士”和“边缘层”对传统社会争斗、暴动、造反等群体性事件的态度和实践也可以说明这一划分的合理性。“士”及“边缘层”经常担任这些抗争活动的领导者,他们相比于处境优越的“绅阶层”和既得利益的占有者土豪、势豪、巨商、豪富、大地主——姑且称作“豪强层”,更可能在民众集体行动中发挥重要作用,并易于与普通百姓达成协作。

由于研究对象的时空范围不同,学界对“绅士”内涵的争论失去统一的基础,像美国学者对晚近中国的研究倾向于从社会群体的影响辨别绅士,中、日学者对明清时期传统中国社会的研究则侧重于绅士的身份辨别。尽管由晚清到民国时期,“绅士”的内涵逐渐融混,其文化特征和社会角色逐渐取代意识形态成为“绅士”界说的准绳;并且随着新兴知识群体(像新式学校的学生)的出现和加入,使“绅士”一词较纯粹地成为“知识占有者”和“有尊严声望者”的代名词,其与政治千丝万缕的勾连弱化。但太平天国时期仍是一个近代性色彩朦胧的传统时代,“绅”“士”之间既延续有区别对待的显著性——冯桂芬的文稿说明了这是主流层面,也渐现内涵上的模糊性——阶层扩大和“边缘层”的利益分沾。而“绅士”内涵的模糊性已不可争辩地成为后世研究使用这类名词的常态和习惯,同时为符合概念本真和时代特征,后文经常提及的“绅士”“士绅”“乡绅”“绅董”“绅权”等名词,主要指“士阶层”及“边缘层”,而不是“官绅”。

通过上文分析,根据太平天国时代特色,综合社会地位、从事职业、知识层次、存在状态各划分标准,对相关史料记载的人物常见身份类别进行“民众”框架下的归纳和归类,“民众”的身份类别可概括为两大项八大类,列表如下。

表1 “民众”的身份类别

如果按照居住区域划分,民众还可分为乡村居民、市镇居民和城市居民,各区域内部的民众又可按职业、地位、知识、存在状态等标准细化。后文常提到的“市民”,在当时的史料中,均未把它作为一个特殊阶层,多指居住在市、镇的“市井之民”“市肆之民”,是相对于居住在农村的“村民”“乡民”和居住在城市的“府民”“县民”而言,在本质上与欧洲社会随同资本主义经济发展起来的拥有市民权的“市民阶层”不同。[42]

二 释“民变”

民变是传统时代长期沿袭的社会现象,是“衡量社会运行状态的一项重要指标”,[43]“它典型不过地传达着社会动荡的信息”。[44]

学界对民变主体和内涵的认知尚有分歧。关于民变的主体,不少学者强调民变的主体是农民,吴雁南认为民变是“以农民为主体的各阶层劳动群众的反抗斗争”;[45]刘平也认为民变是“占中国人口绝大多数的农民以及从中游离出来的广大游民无产者,不自觉地在全国各地掀起了各种形式的反抗斗争”,[46]“清末民变的主体成分是农民,游民、游勇、会党、匪盗等下层社会中人及一部分士绅也都广泛卷入,其中,地方素有威信者、会党、土匪以及部分士绅在民变中起着领导作用”。[47]但有的学者认为民变的参加主体具有广泛性,所以他们以“下层群众”或“贫苦民众”等词概括,陈旭麓认为民变是“下层群众用直接诉诸行动的方式以表达自己对现存社会的不满和反抗”;[48]程歗认为民变是“留在故土的贫苦民众迸发出层出不穷的暴力骚动”。[49]实际上,民变的“农民主体”说主要针对乡村民变。章征科按照民变的地域分布,将民变分为“乡村民变”和“城市民变”,[50]城市民变发生在具有行政单位的城市,参加主体则是城市居民。所以,民变的主体要具体类型具体分析,不同类型的民变,主体力量也不相同。结合上文所述“民众”的身份类别,将较长历史时期内民变的主体界定为“社会中下层”群众似更合适。这样既可避免时空局限,又可搁置类型分歧,无论参与主体是农民、士子、无赖流民层还是清末民初的新式知识分子、资产阶级(新式商人)均可囊括其中。

关于民变的内涵,学界众说纷纭,存在广义和狭义之争。马自毅把各种反政府、反社会的群体行为都视作民变,但同时指出要辨别某些事件违背公德、目无法纪、分裂祖国的非正义性及其产生的原因。[51]陈旭麓将辛亥革命前十年间1300余起“民变”划分为十种类型:抗捐抗税;抢米风潮;为求食有盐而导致的城乡骚乱;会党、农民起义;罢工斗争;兵变;学潮;反对教会与外国侵略者的斗争;反对“新政”;警民冲突、抗诉拆迁民房和征购土地、抗议巡防扰民、反禁止摊贩、反禁止平民开矿、商民打毁“德政碑”、劫狱释囚等其他反对压迫的斗争。[52]章开沅、林增平认为辛亥革命前群众自发斗争急剧高涨的表现为抗粮抗租和抢米风潮、抗捐抗税斗争、秘密社会起事、反洋教斗争、各少数民族人民的反抗等。[53]刘平认为,清末乡村民变的表现形式多种多样,“如仇教、抗捐抗粮、盗匪活动、游勇扰乱、民族冲突、家族械斗、贩毒贩盐、灾民暴动、秘密结社起事等”。[54]张振鹤、丁原英在整理《清末民变年表》时也把农民起义、少数民族起义、秘密结社起事、革命党活动等较广范围的民众暴动视作民变。[55]

狭义论者则认为对民变的理解不能过于宽泛,应该恪守民变的基本特征。杜涛指出,“民变通常没有明确的政治目的,主要是对地方统治秩序形成冲击,本质上并非要推翻政府、颠覆政权。由此,秘密社会的活动、农民起义、资产阶级组织的武装斗争、兵变、土匪的活动等就不应纳入清末民变的范畴”,但作者同时强调“民变和上述斗争形式也不是绝然对立的,有些民变可能附属甚至转化为后者,但一旦完成这种转变,其性质便随之转变,也就不在民变的研究范围之内”。[56]邵晓芙关于辛亥革命前十年浙江民变的研究限定在以农民为主体的乡村民变,资产阶级革命党人的革命活动、兵变、学潮、商人罢市和“谋乱造反”等均不列入考察对象。[57]杨湘容提出民变具有自发性、分散性、斗争行为落后性和正义性四个特点,其斗争内容主要分为抗捐抗税、饥民运动、反帝爱国运动和工人运动四种,会党起义和反新政运动不能一概而论,须具体事件具体辨析,但贩毒、杀人抢劫、拐卖妇女、分裂国家等行为不能列入民变之列。[58]

在国外,尤其是美国学界对民变的研究往往具体到某一个或某几个具体的事件、某一种或某几种具体类型,他们对事件的定性多使用“Mass Actions”(民众运动)、“Mass Disturbances”(民众骚乱)、“Protest Movements”(抗议运动)等宽泛的模糊性概念,于是逾越了关于民变内涵的争议。在进行一些宏观的研究和统计时,易形成研究对象的扩大化,如杨庆堃(C.K.Yang)以《清实录》为资料来源,对19世纪中国民众运动基本数据的分析即是如此。[59]

阐释民变内涵,首先应对民变的基本特征进行界定。民变具有自发性、突发性、合理性与违法性兼具、抗争行为落后性、政治权力意识淡薄等基本特征。自发性是指民众为维护自身利益或追求共同权益而产生原始朴素的群体抗争反应,受外力作用的促发和推动不明显;突发性是指事起仓促,事发突然,未经长期准备,若长期酝酿起事则不属于民变,且常旋起旋灭;合理性与违法性兼具是指发生抗争行为的初衷具有正义性,反映了民众求生求安的愿望,但具体行动有的直接表现为集体暴动,有的可能产生由合法抗议向非法暴动的转变;抗争行为落后性主要取决于民变动员模式原始、基础,武装色彩和组织色彩较弱;此外,参与民变的民众一般不甚具有明显的政治权力诉求,不会有颠覆现有统治秩序的集体心态,即民变展现的诉求属于“民”的诉求而非“贼”“匪”“寇”,展现的矛盾是“内部矛盾”而非“敌我矛盾”;但这是相对的,规模和程度达到一定高度的民变可能滋长领导者对权力的觊觎,政府的镇压或不当应对也会使民众受到刺激,促发民变事件向政治事件转型。正如杜涛所言,一旦事件成功转型,它的性质便超越了“民变”。

根据以上民变的基本特征界定民变内涵,一方面压缩了广义论者认定的民变范围,像农民起事、秘密结社起事等政治事件,以及一些非正义的违法犯罪行为被排除在外;另一方面扩充了狭义论者对民变内涵的界说,像非暴力形式的合法抗争、抗议、请愿等都可纳入民变范畴。

巫仁恕在研究明清时期城市民变时,认为“民变”一词是官方正统立场之上带有浓厚价值判断的政治概念,如同“邪教”一词,通常多指涉暴力事件,不能概括某些政府或可容忍的合法行动。所以他引用美国学者查尔斯·蒂利(Charles Tilly)提出的“集体行动”(Collective Action)一词泛称“人们为追求共同利益而聚集行动的行为”,“集体行动”则包含“集体抗争”(Collective Protest)和“集体暴动”(Collective Violence)两个层面的内涵。[60]“民变”的本意可能已被部分曲解,[61]它的字面意思实为“民众变动”,不专指“民众暴动”或“民众变乱”等具有暴力行为的事件;“民众变动”也可作合法形式的民众抗争,不指对官方正统的政治立场而言,是一个中性词。因此“民变”和群众“集体行动”事件在内涵上基本可以划等,而本书在使用“集体行动”一词时一般有强调事件“群体性”的意图。

综上,“民变”是指民众(“社会中下层”)为维护自身利益或追求共同权益而聚集行动的行为;它的表现形式可以是集体抗争,也可以是集体暴动,二者无严格界限;“民变”具有自发性、突发性、合理性与违法性兼具、抗争行为落后性、政治权力意识淡薄等基本特征。

关于“民变”的具体类型,学界研究主要针对辛亥革命前十年间的民变,即1902—1911年;太平天国时期处在一个新旧交替的传统时代,不像辛亥革命前十年间发生的“民变”在地域分布、动员工具、组织力量、参与主体、集体意识等方面具有某些“现代性”特征。太平天国统治区的“民变”仍然延续了传统时代抗粮、抗租、抗税、抗役等基本类型,但也滋生出诸如反对租粮兼收、反对太平军勒派、反对太平军掳掠等民变新形式。为了方便研究以及直观观察太平天国的社会战略,本书将“天国”民变的研究对象框定于带有自发性、突发性,特别是与清政府或清军没有直接和现实组织联系的民变类别。

绝大多数反对太平军掳掠的群体事件不作为研究对象。首先,反掳掠行动包括反对太平军的掳人、奸淫、杀戮、抢劫等多种违纪行为,因其体量颇大,统计困难,无法全面考察。其次,大多数反掳掠事件集中发生在太平军正式安民建政之前,在刚刚据城之时,太平军的军纪往往会因时局混乱或管控松懈而趋于败坏,反掳掠事件大量集中发生,此时新政权与民众之间的“共栖”关系还没有建立,民众尚非“天国”之民,此类民众行动则不属于“天国”民变。第三,充满高涨敌对情绪的反掳掠事件易与“民团”混淆,政治对立或转化为政治对立的可能性大,实际上大多数反掳掠事件不能明确其是否具有政治对立或颠覆政权的意识,也不能明确其与清军、团练是否有直接、现实的组织关系。所以,据目前掌握史料所及,仅将6起性质明确且特殊的反掳掠事件作为“民变”研究对象——5起经太平天国官方温和处理而趋于结束,1起的动员模式具有特色。这6起民变的共同点是均发生于太平天国地方当局(太平天国地方政府分为以太平军军事贵族为主的太平军军政当局——驻城市的地方决策机构,掌控太平军;乡官基层政府——主要负责市镇乡村事务的执行机构)安民建政之后,即民众对太平天国表示政治归顺之后;同时可借以表现太平军军纪在民变成形中占有一定比例。

三 述“民团”

太平天国时期地方社会秩序的一个特色是地方武装力量繁兴,其中地方防卫组织通常称为“团练”。虽然地方武装之多在太平天国时期可谓“村村结寨”“处处办团”,[62]像湖北“各州县团练,或数千人,或数万人”;[63]又如仅浙江新城一县“按户抽丁,约得五六万人”,当时有“鳏夫锁门,寡妇雇人”之谣。[64]但不是所有地方都能建立起有效的防卫组织。有的村落太小或太穷,无力承担数额巨大的团费,如曾国藩所说:“团练之事,极不易言。乡里编户,民穷财尽,重以去年枯旱,十室九饥,与之言敛费以举团事,则情不能感,说不能动,威势不能劫。彼诚朝不谋夕,无钱可捐,而又见夫经手者之不免染指,则益含怨而不肯从事”;[65]有的地方百姓主动向太平军贡献或迁避逃亡,如江西部分地区“民情素称懦弱,即绅士等亦不免纷纷迁徙”;[66]有的地方巧立团练名目不过敷衍搪塞官府,于地方防卫毫无裨益,南京文人汪士铎深刻地认识到“团练之难,富者不出财,欲均派中户;贫者惜性命,欲藉贼而劫富家;中户皆庸人,安于无事,恐结怨于贼,为官所迫,不得已以布旗一面搪塞。官去则卷而藏之。此今日之情形也”。[67]

关于团练的类型,彭泽益认为团练是“地主武装形式”,有“官团”“绅团”之分,“绅团”又叫“民团”,地方士绅自筹自办,不向官府报销;“官团”系州县官府倡办,士绅主持,“经费间或由本省兵饷中拨给一部分,大部分依靠本地士绅筹款派捐”,也不算入奏销。[68]茅家琦则认为苏浙地区的团练主要有三种:一、清朝官员组织或领导的团练。咸丰初年,太平军兴,清廷委任“团练大臣”协助地方官员办团平叛,像咸丰十年(天历庚申十年,1860)五月委派大理寺卿晏端书为江北督办团练大臣、在籍内阁学士庞钟璐为江南督办团练大臣、前任漕运总督邵灿为浙江督办团练大臣等;地方名团如长洲永昌徐佩瑗、金匮荡口华翼纶、江阴王元昌、南昌刘于浔、湖州赵景贤。这类团练组织主要由政府督办和赞助,直接听命于清政府,成员身份多为农民、无赖流民和清朝革兵溃勇。二、地方士绅主动组织的防卫武装。著名者如诸暨“莲蓬党”何文庆、松江金国钧、绍兴余姚“黄头军”谢敬、四明山大岚吴方临、诸暨古塘陈兆云等。此类团练数量最多,遍及各地,为团练主要类型。虽然他们与清朝官方也保有一定联系,但办团经费基本是士绅自筹或村民摊派,军事行动具有自保性和相对独立性——通常局限在本土作战,主要负责保卫自己的村庄。乡勇身份一般为当地农民、无赖流民层。三、枪船武装。著名者有元和周庄费玉父子、吴江盛泽孙四喜、无锡太湖金玉山、震泽严墓卜小二等。其成员大多为无赖流民、游手好闲之辈。[69]

第一种团练类型可以称为“官团”。尽管其主要组成是农民和无赖流民,但领导者多为绅宦,团练组织已具备官方的性质(编制、经费、设备、训练、纪律),这类团练的军事行动不能视作民众与太平天国对立的情形。第二种团练类型基本可称为“民团”。领导者多为士阶层及边缘层,组成者一般为当地农民,基本上可以视作民众与太平天国对立的情形。其自身利益未必完全与清政府、“官团”一致。“民团”的组建,可能会受地方官府督促和影响,但组建者的主要初衷是保卫桑梓而非荡平“贼匪”。清政府也发觉了这一点,咸丰皇帝一再强调地方官“将如何团练随同官兵助剿及防守等一切事宜务须统筹全局,尤不可自顾乡闾,须与官兵联为一气”,[70]“又必须选择贤能之地方官督率绅民认真妥办……而权亦不至归诸民间”。[71]时人亦有感观:“若团练土人,乃土人自为之以保其村,不能御外村之强者,无论贼矣。”[72]此外,民团还有“抗官”的另一面,安徽巡抚福济奏陈团练“尽属虚声,全无实用,徒供其营私肥己,扰害闾阎,且绅士究属部民,目无长官,尚安知有纪纲法度,效尤日众,渐成梗化凶顽,于吏治民风大有关系”,请咸丰帝旨准“安徽凡办团练无论大小,绅士胥归地方官节制差委”。[73]而且为保全村落,村民还会修建“寨”“堡”“砦”之类的防护工事,江苏铜山县的例子较为典型;[74]可有的团练“每以有寨可据,辄藐视官长,擅理词讼,或聚众抗粮,或挟仇械斗,甚至谋为不轨,据城戕官”。[75]

“民团”虽然是太平天国与民众对立的一种情形,但仍然不宜作为太平天国与民众对立关系的主要研究对象。首先,民团与太平天国具有先天政治对立的性质——虽然对立的因由不完全是王朝秩序的衰落,还有地方传统社会秩序被破坏和乡土情结的滋长。民团与清朝官方存在一定的组织关联,民团的成立需要获得政府认可并备案,它们的基本军事目标是击败来犯的太平军。

其次,部分民团成员的参与有强制性和投机性。浙江台州的情况颇为典型,“男子六十以下、十六以上,出兵时有不至者,即焚其居”,“毙一贼,即以贼身上之衣服金银器赏之,他人不敢贪冒,有从此致富者,人人思奋,惟恐长发不来”。[76]关于部分百姓被迫入团的情形,及部分无赖流民为利投身民团的动机,汪士铎也做了形象描述:“(士绅)一面勒掯恐喝土人以取钱,托其名为助饷,暗中各受馈献以高下其身,明则挪移借支乾没入己;一面执塗人、市人及恇弱瘦怯之书生,使为乡勇。其初人不愿为,谓其真为乡勇也。继而黠者教之,遂人人乐为,日取青钱三百,既而贼来则皆溃。当其未溃也,此书生与以每人洋银一元以安家,各乡勇佯诺。府尊点名按给,诸人皆貌为武壮,应名排队领银而出,才出城过桥,遂各走归其家。其家皆近在各乡,半日可到,抛其器械,仍为乡民,各执其业。而此书生方自以为功,谓召丁壮万余也,不知闻其溃也如之何?”[77]加入民团的百姓,相较于“保卫桑梓”,“贪图钱米,混取资材”的意义更加显著,“应募而来”的乡勇有此思想的不在少数。[78]可见这类抗争并非主要肇因于太平天国的政治压迫或经济剥削。

第三,民团往往为一己之私表现出“害民”的另面特性。民团在地方社会秩序建构中实际扮演了三重角色:“自卫”“抗官”和“害民”。“害民”的常见表现是以盘查为名劫掠勒索钱财,在浙江金华和兰溪,团丁“藉盘查奸细为名,杀人夺货,行旅视为畏途。……大营兵勇非数十人连樯而行,即不得免。甚至本地差委各官过之,均遭掳掠,示以冠服,曰:‘伪也。’验以印文,亦曰:‘伪也。’几至无理可喻”。[79]相对于“民团”,太平天国统治区的“民变”则缺少与太平天国对立的先天性和投机性,一般可以原始朴素地反映民众的基本诉求和太平天国社会战略的得失利弊,从而直接、深入地展现和检讨民众与太平天国的真实关系。

在诸多民团事件中,平民出任团练领袖的案例极少,著名的领导者如浙江诸暨包村包立身和浙江海盐沈掌大,他们领导的民团规模均在万人以上。据郑亦芳统计,浙江团练领袖中有姓名、事迹可考者234人,农民和工商阶层的平民领导者仅11人;[80]广东团练领袖79人,工商阶层的平民领导者仅1人,无农民领导者;广西团练领袖89人,无平民领导者;湖南团练领袖57人,无平民领导者。[81]足见平民领导的团练武装之少。“民团”事件不宜作为民众与太平天国对立关系主要研究对象的再一个原因就是它的领导者可能是土豪、大地主和大商人之类的“豪强层”(依前界定,不属于“民众”)。此类案例会限制民团武装“民”的性质。“平民武装”则没有这样的局限,其领导者和参加者的主体均是平民,可以直观反映平民的主张和诉求;而且它的政治对立意识在初始阶段一般不显著,甚或具有民变的某些特征,向团练的质变具有特殊的内外因素;又因少见,也将几起平民武装的典型案例作为探索民众与太平天国关系的一个窗口,与民变事件共同列为研究对象。

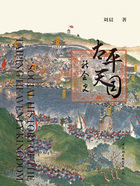

图1 义民杀贼奋勇拼身[82]

图2 假托盘查团丁截杀[83]

“枪船”是民间社会自我防御和互助协作的商业活动组织,是苏浙太湖地区团练的一种特殊形式。只不过枪船负责保护的是土豪、恶霸、劣绅、无赖的非法营生,如赌场、花船、贩运私盐鸦片。太平军兴后,清政府渐改漕运为海运,运河两岸大批失业水手加入枪船帮,枪船势力壮大;太平军入主江南前,大部分枪船为清政府招安征募,成为合法团练。相较于“官团”和“民团”,“枪船”的独特之处在于它是地方社会部分阶层联合自发组建的常设武装,“民团”虽系民间自筹自办,但“各省招募乡勇,多系随时招集,贼至则聚而防守,贼去则散归本业”,不是常设组织;“官团”虽“常给口粮,随同官兵,分布要隘,较为得力”,主要是官方督促赞助。[84]因此把“枪船”武装单列作为苏浙地区“团练”的一类特殊类型是符合实际的。但这类武装政治立场游离不定,清政府和太平天国最终均将其定性为“匪”;[85]又因其严重的社会危害性,“数千亡命,恃众横行,睚眦杀人,戕官拒捕”,“日则横刀过市,骚扰闾阎,夜则十百成群,四出劫掠,抢孀逼醮,掳人勒赎,恣所欲为”,[86]普通百姓亦以“枪匪”称之。所以“枪船”成员不能作“民众”。

团练“抗官”不仅指反对清政府,由于太平天国力行对团练的招抚政策;加之在地方上践行“乡兵”制度,自办团练,太平天国占领区的团练也表现出针对太平天国官方的“抗官”性。团练实际是按照旧的保甲原则组建,在此基础上衍生而成的地方基层单位,曾国藩在给文希范和吴文镕的信中都提到“团者,即保甲之法也。清查户口,不许容留匪人,一言尽之矣”;他又在给丁宝桢的信中说:“弟意办团与保甲名虽不同,实则一事。近人强为区别,谓操练技艺,出队防剿者即名团练,不操技艺,专清内奸者即名保甲。不知王荆公初立保甲之时,本曰民兵本尚操练,与近世所谓办团者初无二致。”[87]太平天国乡官制度的实践也是以旧有保甲体系为基础,所以团练组织与太平天国基层行政组织在组织功能层面存在密集的矛盾和冲突,使团练的“抗官”性凸显;太平天国统治区的民变主要是反对太平天国基层行政组织,且常见动员的组织基础就是保甲、团练,共同的抗争对象和组织基础使两类历史现象殊途同归,在表现形式和斗争手段上具有某些相似性,如部分事件的共同表现形式为“拆毁衙署,殴打官吏”。[88]这就模糊了两者间的本质界限,区分太平天国统治区“民变”或“民团”的性质,首先要观察斗争的根本诉求——“民变”的形成原因主要是经济性的,“民团”的宗旨则是政治性的;其次要观察它们与清政府、清军、官团是否存在直接和现实的组织联系;同时“民变”还要符合上述自发性、突发性等基本特征。